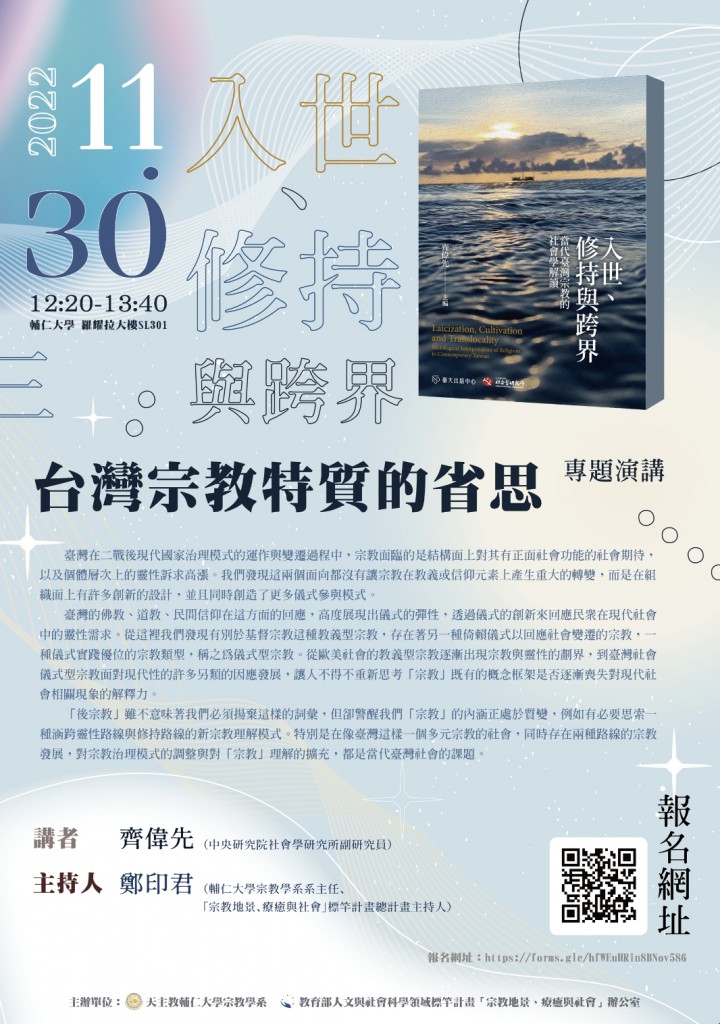

臺灣在二戰後現代國家治理模式的運作與變遷過程中,宗教面臨的是結構面上對其有正面社會功能的社會期待,以及個體層次上的靈性訴求高漲。我們發現這兩個面向都沒有讓宗教在教義或信仰元素上產生重大的轉變,而是在組織面上有許多創新的設計,並且同時創造了更多儀式參與模式。臺灣的佛教、道教、民間信仰在這方面的回應,高度展現出儀式的彈性,透過儀式的創新來回應民眾在現代社會中的靈性需求。從這裡我們發現有別於基督宗教這種教義型宗教,存在著另一種倚賴儀式以回應社會變遷的宗教,一種儀式實踐優位的宗教類型,稱之為儀式型宗教。從歐美社會的教義型宗教逐漸出現宗教與靈性的劃界,到臺灣社會儀式型宗教面對現代性的許多另類的因應發展,讓人不得不重新思考「宗教」既有的概念框架是否逐漸喪失對現代社會相關現象的解釋力。「後宗教」雖不意味著我們必須揚棄這樣的詞彙,但卻警醒我們「宗教」的內涵正處於質變,例如有必要思索一種涵跨靈性路線與修持路線的新宗教理解模式。特別是在像臺灣這樣一個多元宗教的社會,同時存在兩種路線的宗教發展,對宗教治理模式的調整與對「宗教」理解的擴充,都是當代臺灣社會的課題。

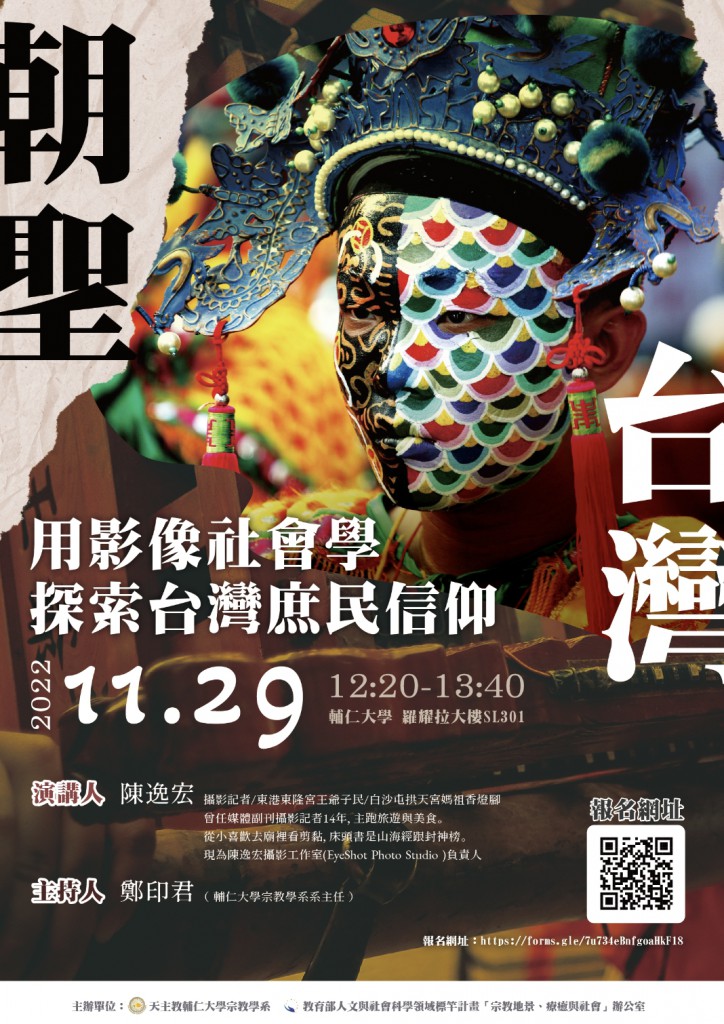

信仰有如空氣,在太平盛世、健康安定的時候,不覺得可貴;但當世紀疫情肆虐全球、奪走成千上萬生命,人們陷入恐慌時,敬天畏神、對生命保持謙卑的信仰,帶來安定人心的龐大力量。王爺信仰的燒王船祭典,源自古代為了對抗瘟疫的儀式。從大甲鎮瀾宮媽祖遶境,到白沙屯拱天宮媽祖徒步進香,之所以形成台灣最龐大長途進香隊伍,是先人渡海來台,面對各種生命挑戰所依賴的生存護佑傳統。不論是燒王船或遶境進香,廟會活動與宗教儀式是先人長期生活智慧的累積,也是台灣庶民信仰的歷史軌跡。對此台灣兩大最重要的民間信仰活動,作者陳逸宏以近距離的影像拍攝,忠實保存跨越三十年來的演變紀錄。介於傳統與現代之間,如何從過去留下的信仰傳統,重新因應社會需求因時制宜,陳逸宏使用鏡頭書寫,反映時代的軌跡,也從影像社會學角度出發,提出了既是觀察者也是參與者的雙重思考。

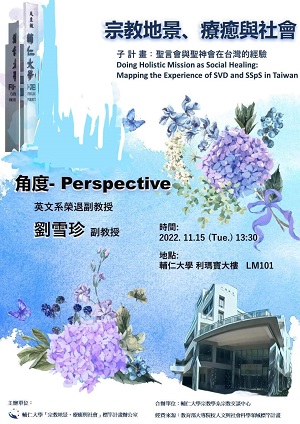

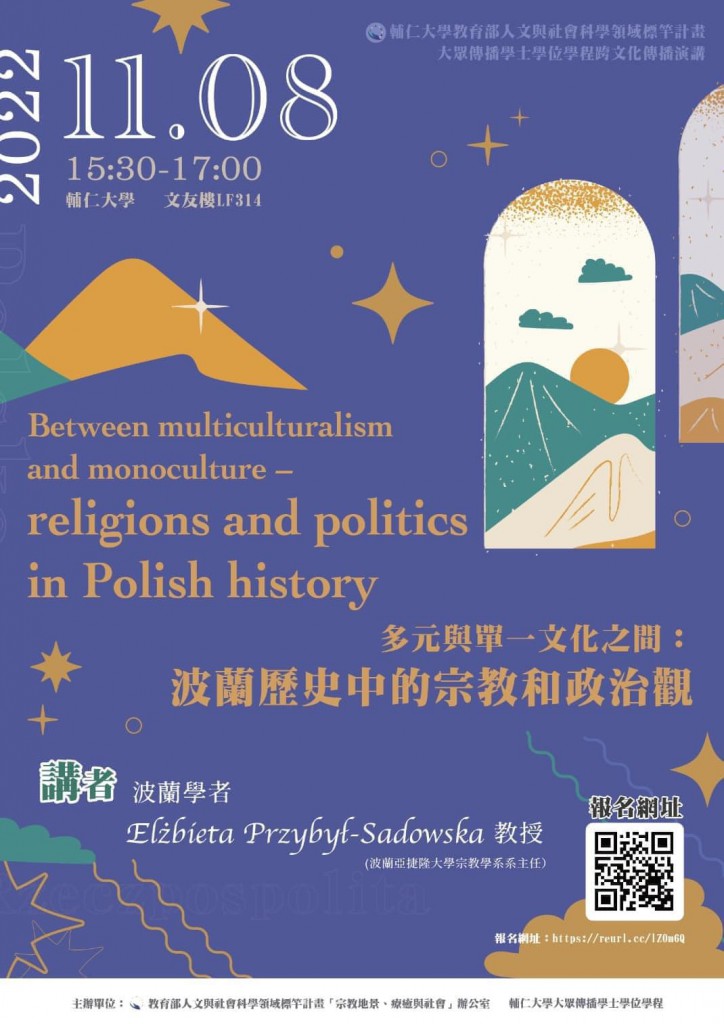

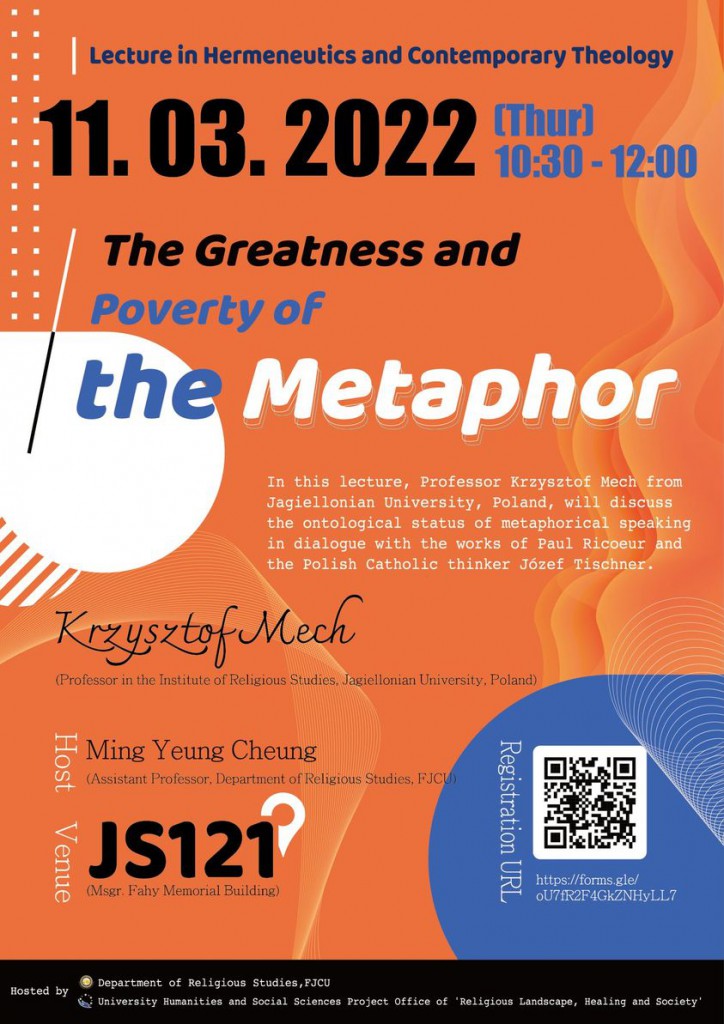

「宗教地景、療癒與社會」標竿計畫辦公室與輔仁大學宗教學系共同主辦,邀請到波蘭亞捷隆大學宗教學系Professor Krzysztof Mech進行專題演講,歡迎有興趣者報名參與!

Lecture in Hermeneutics and Contemporary Theology

“The Greatness and Poverty of the Metaphor”

Krzysztof Mech (Professor in the Institute of Religious Studies, Jagiellonian University, Poland)

In this…

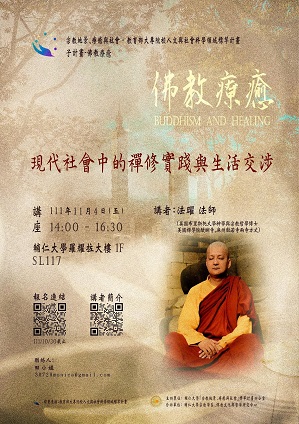

宗教地景、療癒與社會——教育部大專院校人文與社會科學領域標竿計畫

子計畫-佛教療癒 Buddhism and Healing

講者:法曜法師 (英國布里斯托大學神學與宗教哲學博士、美國禪學院醍醐寺和麻州般若寺兩寺方丈)

簡介:https://www.middle-way.org/about-ch

題目:現代社會中的禪修實踐與生活交涉

時間:11/4 (五) 2:00-4:30 pm

地點: 輔仁大學 SL 117 羅耀拉大樓 117

![[演講]「無處不在又處處不在」](http://www.rsheal.fju.edu.tw/wp-content/uploads/2022/10/309235127_214576854276301_7345914894710444217_n-724x1024.jpg)

當代宗教的發展,有何與過往不同的嶄新樣貌?我們又如何透過觀察與感受,看見當代人、物、自然或超自然力量的相互滲透,與其間發展而出的密切契合連結。這些連結的蔓延,除了帶來生命跡象重新延展的可能性外,也讓我們藉由氛圍宗教能夠一起探索當代世界的不確定性。

專題演講:「無處不在又處處不在:當代宗教樣貌的探索」